"[...] Le Concerto en mi bémol majeur a été composé le 16 décembre 1786, à Vienne, et annoncé, en ces termes, le 23 décembre de la même année: Dans l’entr'acte, un concerto pour forte-piano nouvellement composé et touché par M. Mozart.

"[...] Le Concerto en mi bémol majeur a été composé le 16 décembre 1786, à Vienne, et annoncé, en ces termes, le 23 décembre de la même année: Dans l’entr'acte, un concerto pour forte-piano nouvellement composé et touché par M. Mozart.

Cette oeuvre appartient à «la période de grande virtuosité» qui va d’août 1784 à janvier 1786. Mozart, qui est revenu de Salzbourg à Vienne, est le musicien à la mode, fêté par l’empereur, l’aristocratie et même par ses confrères. Il compose un grand nombre d'oeuvres nouvelles qu'il exécute dans les «Académies» publiques et privées.

De l'«allegro» à l’allure symphonique — un «allegro» puissant et joyeux, bâti solidement, aux larges thèmes contre lesquels viennent se blottir tendrement des guirlandes et des arabesques légères, du «finale» joyeux et spirituel, se détache gravement l’admirable «andante», plainte douloureuse et touchante. Entièrement ornementé avec des soins infinis par le maître lui-même, cet «andante» est peut-être un des plus beaux de tous les concertos de Mozart. La sérénité suave d’un petit intermède d'instruments de bois, en dialoguant doucement, vient interrompre cette plainte pathétique, poignante, si divinement simple. Mozart a dû répéter cet «andante» lors de la première audition à Vienne.

Le «finale» est une merveille de grâce et d’enjouement. Dès les premières notes voilà Mozart débordant de cette gaieté espiègle, de cette allégresse badinante qui ne sont qu’à lui. Il paraît, d’un coup, avoir oublié ses larmes et son désespoir. Le pétillement mousseux d’une sicilienne napolitaine se mêle à la tendresse sentimentale d’un laendler viennois. Les archets, devenus mordants, se pourchassent malicieusement, la trompette semble claironner avec une joie plus exubérante, le basson acquiert subitement une agilité insoupçonnée: il tournoie, fait des grâces, il nous attendrit par ses efforts vers la légèreté, et la flûte, «enchantée» de se trouver isolée, suspendue sur un point d’orgue, vocalise éperdument, avec des pâmoisons tendres d'une prima-donna, des trilles, des pincés, des appogiatures, du plus pur goût de l’ancienne grande école italienne. C’est léger, gai, insouciant, diaphane, svelte et pourtant solidement construit, impitoyablement corsé. Des murmures radieux, des cascades sonores, des arabesques qui se détachent sur un fond clair, azuré. Tout cela chante, rit, pleure, danse, s’amuse follement, et le concerto — tel un petit opéra bouffe — se termine dans un débordement d’attendrissement et de bonheur.

Un intermède étrange, délicieux, vient, vers la fin, nous surprendre: modulation brusque, point d'orgue, invitant le soliste à improviser et voici qu'apparaît un menuet, grave, délicat, précieux, comme étonné de se trouver au milieu de cette foule de voix exubérantes et tumultueuses. La clarté de sa construction nous fixe immédiatement sur les intentions du maître. C’est un dialogue: l’orchestre impose un thème aux contours simples, le soliste le reprend et en l’entourant d’ornements selon des principes rigoureusement établis, doit nous prouver qu’il connaît à fond l’art de varier, ce grand art considéré à l'époque comme indispensable et exigé de chaque interprète, instrumentiste ou chanteur (n’exécuter une pièce qu’avec servilité automatique brillamment ou «avec sentiment» — aurait été considéré comme très insuffisant)! Nous touchons ici à un des plus graves problèmes de l’interprétation mozartienne. «Savoir varier les reprises est un art indispensable. Nous l'exigeons de chaque exécutant», écrit Ph.-Em. Bach dans sa préface aux Six Sonates avec reprises variées. Ce savoir varier était une épreuve par laquelle devait passer un virtuose de l’époque, pour être qualifié de bon ou de mauvais. Ce qui nous paraît aujourd’hui léger, capricieux, galant, cet art d’enguirlander, de fleurir, d’agrémenter, ce nonchalant laisser aller, était une science solide, soumise aux lois sévères. Elle était l’objet de longues et approfondies dissertations dans les traités de Léopold Mozart, Quantz, Ph.-Em. Bach, Marpurg et autres. Elle exigeait une connaissance approfondie du contrepoint et de l’harmonie, une intime connaissance des particularités de chaque école.

Jamais à l'époque, un virtuose ne se serait permis de jouer certaines phrases de Mozart telles qu’il les avait écrites, et telles que nous les entendons aujourd’hui dans les salles de concert. Une pareille exécution, que l ’on qualifie maintenant de «pure et fidèle», eût été traitée à l’époque d’ignorante et barbare.

Comme tous les grands compositeurs de son époque, Mozart a été un admirable interprète et virtuose. «Il avait des petites jolies mains», dit Frantz Niemtchek, dans sa biographie du Maître, et «savait s’en servir au clavier d’une façon si caressante et naturelle qu’à le regarder le plaisir était non moins grand qu’à l’écouter». Il détestait toute exagération grimaçante, tous les effets et feux d'artifice. Empreint d’une simplicité adorable, d’une expression émouvante et profonde, son jeu a su conquérir même Clementi, le redoutable rival, auquel Mozart reprochait surtout et avant tout «la lourdeur et le manque de sentiment délicat dans le chant». Son cantabile était une mosaïque toute faite d’incision, de sons légers et fluides qui, sans se fondre, s’unissaient en un canto noble, tendre et envolé. [...]" Wanda Landowska

C'est une nature extrêmement riche et sympathique, que celle de M. Carlo-Maria Giulini, dont nous faisions la connaissance hier soir, au cours du cinquième concert de l'abonnement. Un chef dont le tempérament s'exprime en lignes de force très directes, très nettes, très concentrées, et qui par cela-même agissent sur l'auditeur tout aussi directement, et avec autant de force et de netteté. Usant d'un geste frémissant et vigoureux, mais sans recherche, ni même souci d'élégance — M. Giulini a cependant une sorte d'élégance naturelle qui peut le dispenser de cette recherche — (un geste qui souvent recourt à certaines affirmations massives, avec les deux bras jetés en avant et en bas, «à la Karajan»), le chef transalpin trouve pourtant à éviter aussi bien la lourdeur que la séchéresse, grâce à un contrôle remarquable de l'équilibre sonore. Contrôle sur lui-même d'ailleurs tout aussi remarquable, car M. Giulini, qui est avant tout un lyrique — il ne serait pas Italien s'il ne l'était pas — témoigne, en dépit d'une certaine tension fébrile de son attitude, d'un sens constructif de premier ordre. On eut le loisir de le constater d'emblée par la très belle et noble physionomie et la parfaite ordonnance qu'il conféra au Concerto grosso de A. F. Bonporti, auquel il transmit, faisant donner généreusement de toutes les cordes de l'orchestre, un accent extrêmement chaleureux!

C'est une nature extrêmement riche et sympathique, que celle de M. Carlo-Maria Giulini, dont nous faisions la connaissance hier soir, au cours du cinquième concert de l'abonnement. Un chef dont le tempérament s'exprime en lignes de force très directes, très nettes, très concentrées, et qui par cela-même agissent sur l'auditeur tout aussi directement, et avec autant de force et de netteté. Usant d'un geste frémissant et vigoureux, mais sans recherche, ni même souci d'élégance — M. Giulini a cependant une sorte d'élégance naturelle qui peut le dispenser de cette recherche — (un geste qui souvent recourt à certaines affirmations massives, avec les deux bras jetés en avant et en bas, «à la Karajan»), le chef transalpin trouve pourtant à éviter aussi bien la lourdeur que la séchéresse, grâce à un contrôle remarquable de l'équilibre sonore. Contrôle sur lui-même d'ailleurs tout aussi remarquable, car M. Giulini, qui est avant tout un lyrique — il ne serait pas Italien s'il ne l'était pas — témoigne, en dépit d'une certaine tension fébrile de son attitude, d'un sens constructif de premier ordre. On eut le loisir de le constater d'emblée par la très belle et noble physionomie et la parfaite ordonnance qu'il conféra au Concerto grosso de A. F. Bonporti, auquel il transmit, faisant donner généreusement de toutes les cordes de l'orchestre, un accent extrêmement chaleureux!

[...] Et je n'ai pas moins admiré le soin et l'art aussi raffiné que sensible avec lequel il réalisa la partie orchestrale du Concerto de Mozart en mi bémol, pour piano, K.V. 482, qui est bien l'une des plus délicates à mettre au point, mais aussi l'une des prodigieusement riches sorties de la plume de Mozart.

[...] Et je n'ai pas moins admiré le soin et l'art aussi raffiné que sensible avec lequel il réalisa la partie orchestrale du Concerto de Mozart en mi bémol, pour piano, K.V. 482, qui est bien l'une des plus délicates à mettre au point, mais aussi l'une des prodigieusement riches sorties de la plume de Mozart.

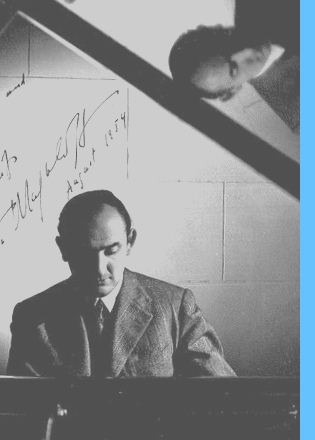

Comme tout ce concerto d'ailleurs qui, s'il n'est pas un de ceux que l'on joue le plus, comporte notamment un Andante qui n'a pas son pareil. Edwin Fischer aurait dû venir nous le jouer. Hélas! la maladie immobilise toujours ce grand artiste, auquel nous adressons ici nos voeux les plus vibrants de rétablissement. Le comité de l'O.S.R. a eu la chance de pouvoir compter sur Nikita Magaloff, qui vient précisément de remporter un vif succès à Londres, avec ce même concerto, et qui en fut hier soir le très remarquable interprète. Avec beaucoup de grâce, d'élégance, d'aisance, et avec un toucher perlé, léger et cristallin — qui cependant n'est pas sans un rien d'uniformité — M. Magaloff y montra un phrasé d'une très juste sensibilité. [...]"

1. Allegro 12:19 (-> 12:19)

1. Allegro 12:19 (-> 12:19) 2. Andante 10:23 (-> 22:42)

2. Andante 10:23 (-> 22:42) 3. Allegro vivace assai 09:27 (-> 32:11)

3. Allegro vivace assai 09:27 (-> 32:11)